Ars Industrialis

association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit

Pharmacologie de l'identité numérique (+ Présentation de l'actualité d'Ars Industrialis)

Le texte qui suit a été prononcé le 2 octobre 2014 dans les locaux de la MJC Montchat, à Lyon, dans le cadre d'une série de conférences ayant pour thème le numérique. Cette communication était suivie d'une présentation de l'actualité d'Ars Industrialis, ici accolée à la fin du texte.

I Introduction : la pharmacologie

Si j’ai été invité à vous parler de l’identité numérique, c’est parce que c’est une chose qui pose problème. Elle pose problème de multiples manières.

· On pourrait par exemple se demander quelles sont les limites d’une identité numérique et en quoi elle peut correspondre, se différencier ou converger avec l’identité civile, au sens de la carte d’identité nationale ou du passeport.

· On pourrait aussi s’interroger sur la manière par laquelle on peut, ou on doit se construire une identité numérique.

C’est d’ailleurs sur ce point que l'on m’a demandé d’intervenir. Je vais cependant me défausser de cette proposition, et supposer que cette soirée n’est pas le lieu pour apprendre ensemble à construire une identité numérique. Je suppose en fait que la plupart d’entre vous dispose d’ores et déjà d’une identité numérique. Peut-être en doutez-vous, mais je vais essayer de vous le démontrer. J’essaierai par la même occasion de vous montrer que la construction d’une identité numérique requiert un lieu, un temps et un matériel dont nous ne disposons pas ce soir.

Ce dont je vais vous parler ce soir, c’est plutôt de ce que l’on peut faire de son identité numérique. Bien entendu, si je dis « ce qu’on peut en faire », il est évident que ce que je vais proposer relève d’un discours. On peut faire toutes sortes de choses d’une identité numérique, et surtout on peut aborder sa propre identité, et celle des autres, de manière soit passive, soit active. Ce que l’on peut faire, donc, je vais vous le présenter comme ce que JE pense que l’on doit faire. Ce dont il s’agit c’est d’éthique et de politique de l’identité numérique.

C’est pourquoi j’ai intitulé cette conférence « Pharmacologie de l’identité numérique ».

Qu’est-ce que c’est que la pharmacologie ? Si vous n’êtes pas familiers de ce mot, qui est au centre de la pensée de Bernard Stiegler, vous avez sans doute l’image d’une pharmacie qui vous vient, et vous avez raison.

« Pharmacie », c’est un mot qui vient du grec ancien, et plus particulièrement du mot « pharmakon », un mot qui signifie deux choses contradictoires et qui pourtant les signifie dans une composition. Un pharmakon, c’est ce qui est à la fois un poison et un remède. Par exemple, un médicament est un pharmakon : il vous soigne si vous en respectez la posologie, mais si vous le prenez n’importe comment, il vous rend bien plus malade que vous n’étiez.

La thèse de Bernard Stiegler et d’Ars Industrialis, à la suite des analyses faites par Jacques Derrida du Phèdre de Platon, c’est que tout objet technique est un pharmakon. Par exemple, cet ordinateur, qui m’est très utile ce soir pour vous montrer des images et grâce auquel j’ai pu travailler cette conférence tout en trouvant de l’aide sur le web. Mais qui dans le même temps qu’il me soulage de certaines tâches, me rend dépendant de lui pour ces tâches, et qui peut capoter d’un moment à l’autre, suite à un bug ou un problème électronique et m’empêcher de terminer la conférence comme je le souhaiterais, et qui aussi peut être vu comme une source d’addictions, de problèmes d’attention, etc. Cet ordinateur est un pharmakon, tout comme la pilule contraceptive est un pharmakon, tout comme le langage, l’automobile et tous les autres objets techniques.

Or, un pharmakon, comme par exemple l’identité numérique, qui est un objet technique, elle aussi, en tant qu’on peut la manipuler et qu’elle n’est pas une chose disons naturelle, c’est une construction de l’homme si vous préférez, l’identité numérique donc, c’est ce qui appelle une pharmacologie, c’est-à-dire qu’il faut

· PREMIEREMENT identifier le pharmakon comme pharmakon, et prendre conscience de sa dualité, de son aspect bénéfique comme de son aspect toxique.

· DEUXIEMEMENT, il faut en produire une symptomatologie, c’est-à-dire découvrir de quelle manière le pharmakon impacte négativement notre vie, et en quoi cela concerne à la fois notre corps, notre esprit, nos liens sociaux et notre lien à la technique.

· Enfin, TROISIEMEMENT, il faut produire une thérapeutique, c’est-à-dire des propositions pour une utilisation du pharmakon qui ait vocation à en faire plutôt un remède qu’un poison.

C’est exactement suivant ce plan que je vais vous proposer une pharmacologie de l’identité numérique.

II Identification : la trace numérique

Si l’identité numérique est bien un pharmakon, c’est qu’elle présente des aspects toxiques. Il suffit pour s’en convaincre de jeter un œil au site web de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

On y trouve une rubrique « Identité numérique » où l’on est tout de suite confronté à des questions de sécurité et de protection : l’identité numérique est une chose menacée et la CNIL propose un ensemble de moyens permettant de recourir à ces menaces et de prendre conscience de ce qu’est, pour chaque internaute, et même pour ceux qui se tiennent éloignés du web, une identité numérique.

Or de quoi s’agit-il ? Pour le dire en un mot, notre identité numérique, tout comme notre identité civile, est constituée de traces.

Lorsqu’on songe à son identité civile, la pièce d’identité vient à l’esprit, comme une trace unique, pour l’Etat et les concitoyens, de circonscrire un individu à une identité le différenciant de tous les autres individus.

Pourtant, nous laissons bien d’autres traces dans notre vie civile : les taxes, les factures, les loyers, les changements d’adresse, les publications, les registres sont autant de lieux où s’inscrit notre identité civile, à mesure que nous nous individuons, à mesure que nous devenons qui nous sommes, à mesure des étapes de notre vie. Ajoutez à cela toutes autres sortes de traces, des souvenirs, des inscriptions mémorielles que nous produisons chez les autres, autour de nous, par notre action, délibérée ou non, dans le monde. Ce dont je parle ici est une conception de l’individu et de son identité qui prend pour base la théorie de l’individuation de Gilbert Simondon, pour qui l’individu n’est qu’un résultat : on est un individu quand on est mort et qu’on a cessé de s’individuer. La vie de l’individu, son devenir, c’est un processus d’individuation. La vie est un devenir individu mais on n’est jamais individu de son vivant, car on continue de se transformer. De fait, l’identité civile reste une chose en mouvement tant que de nouvelles traces sont produites.

Et c’est exactement la même chose sur le web. Notre identité numérique n’est qu’une accumulation de traces numériques. Pire, il n’y a pas, sur le web, de carte d’identité tenant lieu d’information centrale de l’individu : l’identité numérique est d’emblée éparpillée : ce que nous « sommes », le centre de notre devenir nous-mêmes en ligne, c’est la conjonction de toutes les traces que nous laissons.

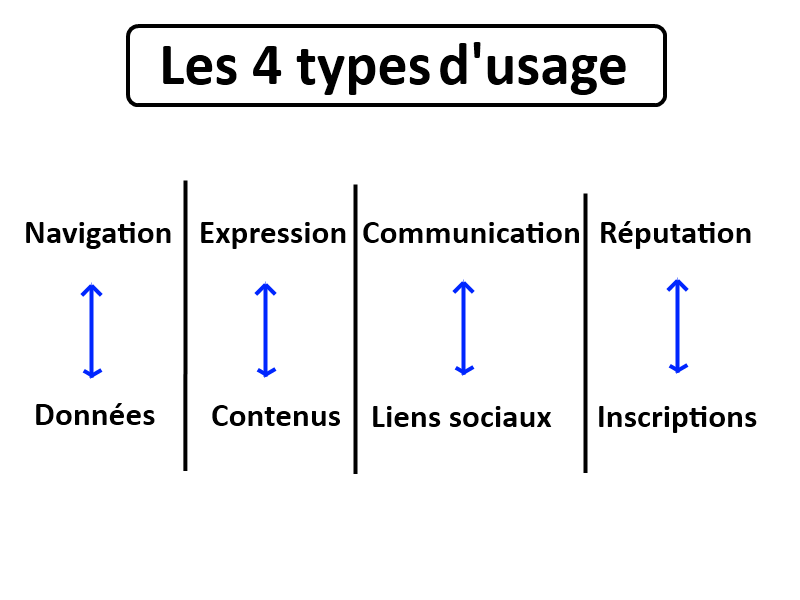

Ces traces sont de diverses natures. Il peut s’agir :

· de données : adresse IP, comportements de consommation, requêtes sur des moteurs de recherche

· de contenus, messages de blogs ou de forum, mails, podcasts, photographies, avis sur des produits

· de liens sociaux, amitiés sur Facebook, contacts Skype ou mail, et même les partenaires dans les communautés de jeux-vidéo, les forums ou encore les sites de rencontres

· d’inscriptions, signatures de pétition, accords aux conditions générales de vente, CVs, lettres de motivation ou profils professionnels en ligne. (=/ IP)

C’est la composition de toutes ces traces, que nous laissons à chacun de nos passages sur le web, parfois malgré nous, qui constitue notre identité numérique. Ce que nous présentons de nous est ainsi lié à

Tout cela est livré d’emblée avec ce qu’est le web aujourd’hui.

· Notre usage navigationnel est capté et enregistré par des automates : lorsque je tape « MJC Montchat » ou « identité numérique » dans Google, lorsque je fais un achat sur PriceMinister ou Amazon, des données me concernant sont récupérées par des automates qui peuvent grâce à elles tracer un profil de mon usage et tenter de prévoir mes futures recherches ou mes futurs achats.

· Dans la mesure où l’on communique sur le web avec des personnes qui ne sont pas face à nous, il nous faut nécessairement signifier qui nous sommes. Lorsque nous sommes déconnectés, l’activité en ligne continue sans nous, ce qui fait que nous avons une sorte de devoir de participation, de contribution, sur les réseaux sociaux. Si l’on ne contribue pas, si l’on n’écrit pas, si l’on ne renforce pas les liens sociaux par une activité régulière, on perd du lien social et on « disparait » du web en tant que voix et en tant que pôle social.

· Enfin, dans une moindre mesure, ce que l’on appelle parfois « e-reputation » tient au fait qu’on est parfois soumis à la pression sociale du milieu professionnel et forcés à entrer dans un processus permanent de publicité de soi. Je pense notamment au réseau social professionnel LinkedIn, ou dans un autre domaine, aux réseaux de publication d’articles scientifiques. Quoi qu’il en soit il peut être rassurant pour l’internaute de conserver sciemment un semblant de contrôle sur son identité civile et sur la réputation qui y est attachée.

On voit bien que chacun de ces aspects, que chacune de ces formes de la trace numérique, qui constitue notre identité numérique, relève d’une pharmacologie :

· les données que je sème en naviguant me permettent d’améliorer mes recherches, mais elles permettent aussi au marketing et à la NSA de suivre à la trace mes agissements et d’essayer de les prévoir

· les réseaux sociaux, où je m’exprime et où je crée du lien social en tant que contributeur, sont aussi le lieu des débats houleux, des insultes, des tromperies, du communautarisme, de l’individualisme et de la pression sociale

· le web est un espace de promotion de soi qui peut se retourner en obligation-de-se-promouvoir et où l’on peut gravement intenter à la réputation d’autrui

En conséquence, il apparait nécessaire de formuler des thérapeutiques à la toxicité de chacun de ces aspects. Mais avant cela, il faut bien comprendre en quoi cette toxicité peut s’exprimer, et surtout il faut pouvoir lui envisager clairement un contrepoint. Je vous propose donc d’examiner les deux grandes attitudes que l’on peut adopter.

III Symptomatologie

1) Reconnaître les limites de la toxicité

Dans un article de son blog, Christian Fauré disait une chose très juste, à savoir que « Google ne sait rien sur moi ». Que veut-il dire par là ? Il veut dire que personne, chez Google, ne regarde les données me concernant. Personne ne sait que j’ai fait tel voyage, que j’ai acheté tel livre, ou que j’ai fait telles recherches. Je le cite :

Personnene me connaît chez Google : je n’interagis qu’avec des automates algorithmiques qui traitent mes requêtes et exploitent mes données sans qu’aucune conscience individuelle ne m’observe. En ce sens, la confidentialité de mes données n’a pas été trahie tant qu’elle ne fait qu’être traitée par des automates qui ne modifient pas le statut “non-public” de mes données. Par contre, quand les automates de Google utilisent mes données et mon profil pour recommander publiquement des produits ou des services, il y a alors publication (au sens de rendu public) de mes informations personnelles, et cela constitue une violation du statut de confidentialité. Il n’y a donc pas de problème de confidentialité tant que mes données sont traitées pour et par des automates algorithmiques. Dans la chaîne de traitement, il n’y a pas de problème tant qu’il n’y a pas de publication qui permette à un individu (“amis” ou pas) de voir ce qui s’est passé dans mon intimité avec les algorithmes de Google.

Ce que cela signifie, c’est qu’il ne faut pas condamner la récolte des données par Google. Si Google ne récoltait pas nos données, il ne serait pas un aussi bon moteur de recherche et nous serions bien ennuyés pour trouver ce que nous cherchons. La toxicité se situe ailleurs, dans l’utilisation publique qui peut être faite de nos données.

2) Deux types d’usages du web

Il y a deux manières de produire des traces numériques.

· Soit vous les générez passivement : par exemple, en produisant des données, celles qui forment la cartographie de votre usage du web : quand vous naviguez sur des sites, vous laissez des traces de votre passage, sans le savoir ou sans le vouloir

· Soit vous générez des traces de manière active, en produisant du contenu, du lien social et des inscriptions : par exemple en publiant un billet de blog ou votre CV.

Dans les deux cas, un usage toxique peut être fait de vos traces.

· On a vu que les données que vous produisez peuvent être utilisées à des fins qui ne sont pas les vôtres, et publiées sans votre accord, voire utilisées pour influencer vos propres comportements futurs. Ceci serait, à première vue, la toxicité de l’usage explicitement passif du web.

· Quant à l’usage actif, disons simplement qu’au lieu de produire et transmettre des savoirs, des compétences, du lien social ou même de l’art, il est possible de n’utiliser les moyens du web permettant l’activité, c’est-à-dire la contribution (les réseaux sociaux par exemple) que pour se désindividuer, c’est-à-dire cesser de se transformer, d’apprendre, de transmettre et de partager pour s’enfermer dans l’individualisme. Cette toxicité de l’usage actif, je la qualifie d’usage passif implicite dans la mesure où l’individualisme est une forme de non-contribution à la société.

Le discours que je défendrai ici est celui qui consiste à dire que d’une manière générale, c’est dans la passivité que la toxicité de l’identité numérique se développe le mieux. C’est un discours que l’on peut discuter, bien sûr.

Commençons par voir la toxicité inhérente à l’usage passif explicite, celui relatif à la navigation.

3) Toxicité de l’usage explicitement passif : cookies et quantified self

Prenons un exemple, avec cette petite vidéo publiée sur le site de la CNILet qui propose un outil de visualisation des cookies, c’est-à-dire des données de navigation, en temps réel.

[VIDEO]

Ce que vous venez de voir est une représentation de l’identité numérique à travers le prisme d’un usage du web. C’est une visualisation de données qui me définissent ponctuellement mais qui aimeraient me définir à plus long terme, en calculant un profil et des habitudes, et en faisant de ce calcul mon identité fixe. Tout ceci afin, bien sûr, de me vendre des produits. C’est notamment à cela que ressemble mon identité en tant que consommateur. C’est une construction passive de l’identité numérique qui se révèle intrinsèquement toxique.

Il y a un autre type de toxicité de l’usage explicitement passif du web, qui en apparence pourrait sembler moins passif. Il s’agit de ce qu’on appelle l’approche du quantified self , du soi quantifié, ou, disons, de la calculabilité de soi. L’idée en est simple. Grâce à des données vous concernant, vous pouvez surveiller en permanence votre « statut ».

Votre poids, le nombre de kilomètres que vous avez couru, le nombre de vos heures de sommeil, ce que vous avez mangé, ce que vous avez dépensé, votre consommation d’électricité, et jusqu’aux données concernant vos enfants (Quantified Baby) : plus aucune surprise, plus aucun accident, l’approche du Quantified Self vous garantit de ne faire de votre identité qu’une série de chiffres alignés et agrégés.

On dira ce que l’on voudra de cette approche, on peut en débattre mais pour ma part, je reste fermement convaincu par les mots de George Canguilhem, qui parlait de l’incalculabilité de l’humain.

Qui plus est, à une époque où la sensibilité des données personnelles est en question, avec l’affaire Snowden par exemple, il me semble étonnant de vouloir à tout prix s’équiper d’objets connectés et de propulser sur le cloud des données aussi personnelles que celles concernant la santé de ses enfants.

On peut aussi imaginer que ces données sur la santé pourraient être ensuite utilisées par des compagnies d’assurance qui, connaissant dans le détail l’état de santé des individus, pourraient alors leur refuser des contrats sous prétexte de leurs pathologies, ou encore aligner leurs prix sur l’état de santé de leurs assurés. Quoi qu’il en soit, cet usage qui semble actif des données personnelles, reste à mon sens passif dans la mesure où il n’est pas contributif mais absolument individualiste.

Maintenant, allons vers un usage plus sensiblement actif du web, et voyons en quoi il peut encore se révéler implicitement passif, c’est-à-dire toxique d’un point de vue pharmacologique.

4) Toxicité de l’usage implicitement passif : Pharmacologie du réseau social

Je l’ai dit, par « usage actif », j’entends « usage contributif ». Dès lors, les réseaux sociaux semblent être le lieu privilégié de la production de contenu, de lien social et donc le lieu du partage et de la contribution par excellence.

Pourtant, si l’on y regarde de près, on s’aperçoit très vite que la plupart des réseaux sociaux les plus connus et les plus utilisés fonctionnent sur un mode individualiste. C’est ce qu’ont très bien montré deux chercheurs, Yuk Hui et Harry Halpin, qui ont bien vu qu’un réseau comme Facebook trouvait son principe dans l’atomisme social. Je les cite :

L’existence-même de Facebook repose en majeure parties sur un présupposé individualiste, dans la mesure où l’unité primaire dans Facebook est toujours le profil Facebook de l’individu.

Le problème avec cet état de fait c’est qu’il empêche, de manière systématique, la production de collectif, la production de groupes et de projets communs. Certes, avec un réseau social comme Facebook, il est possible de partager, de communiquer, de s’exprimer et donc d’agir, de contribuer, mais pour ce faire, il faut aller contre l’usage prévu par le système, il faut sortir de l’utilisation la plus simple et la plus courante, pour ne pas dire la plus rentable pour Facebook. En somme, même si des processus de transindividuation peuvent y naître, Facebook est conçu comme un mécanisme généralisé de désindividuation.

Qu’est-ce que ça signifie ?

Chez Gilbert Simondon, le transindividuel, c’est le domaine du sens, c’est ce qui passe entre les individus et de génération en génération, ce qui dépasse l’individu tout en le prolongeant. La transmission de savoirs, c’est de l’ordre du transindividuel. Le social, c’est de l’ordre du transindividuel. Le transindividuel est le milieu dans lequel le sujet peut s’individuer, se transformer, devenir qui il est, plutôt que de s’enfermer dans un individualisme, plutôt que de se couper du social, plutôt, donc, que de se désindividuer.

Le pseudonyme, l’avatar, les informations personnelles qui semblent faire d’un compte Facebook le lieu d’une identité sont en fait aussi factices que les prénoms sur des bouteilles de Coca Cola. Rien de plus semblable à un compte Facebook qu’un autre, si on y regarde bien. Que peut-on faire de Facebook avec Facebook et avec les autres ? Pas grand-chose à vrai dire. Vous pouvez certes exposer les photos de votre dernier voyage, vous pouvez aimer, friender et partager des choses issues d’ailleurs, choses qui iront bien vite s’enfouir dans les profondeurs des fils d’actualité, mais au fond, vous ne pourrez pas créer du sens avec Facebook, et d’autant moins avec d’autres personnes.

Le principe du fil d’actualité est un autre problème, qui confine à l’immédiateté et à l’injonction de participation rapide et superficielle : on ne bâtit aucun projet en restant condamné au présent perpétuel de l’actualité. On n’écrit rien ensemble sur Facebook, on ne créée rien ensemble sur Facebook : on se contente de viser, de voir passer des items, dans son coin, individuellement.

La même chose vaut pour Twitter, Instagram, FlickR et même Myspace en son temps.

Au final, d’un principe supposément actif (le réseau social), on ne fait le plus souvent qu’un usage que je qualifierais de passif, c’est-à-dire un usage non-contributif. En cela, il me semble que même les réseaux sociaux appellent une pharmacologie.

Il est possible, si l’on en croit les recherches dont je parlais tout à l’heure, de créer un réseau social individuant, un réseau social vraiment social : en le fondant sur une approche non-individualiste : en créant des contenus, du lien social, bref de la transindividuation, de manière contributive, avec le groupe comme principe et comme projet, et non pas l’individu : ainsi l’identité numérique pourrait-elle être conçue différemment : à partir du groupe et non pas contre lui, ou par rapport à lui.

IV Thérapie : la catégorisation

Une fois qu’on a identifié un problème et ses manifestations, il faut produire des propositions. Si l’on conçoit l’identité numérique comme un pharmakon, on doit en élaborer une thérapeutique.

Outre les pistes que j’ai déjà données, concernant la nécessité de s’éduquer à la protection de ses données personnelles, et la nécessité d’inventer un réseau social contributif, je vais vous proposer deux grandes voies d’action possibles, que je ne vais pas forcément élaborer autant que je pourrais, mais je serai heureux de répondre à vos demandes d’éclaircissements ensuite.

1) La voie politique : vers une voix numérique

Une manière de répondre aux expressions de la toxicité d’un usage passif du web serait de s’activer politiquement. Par là on peut entendre diverses initiatives qui existent déjà, et notamment j’aimerais rapidement citer un exemple intéressant relevant d’une contribution sur le plan juridique.

Le World Wide Web Consortium, ou W3C, c’est-à-dire l’instance de régulation du web, dirigée par son créateur, Tim Berners-Lee, est en ce moment occupé à façonner ce qui a été appelé « web we want », le web que nous voulons. Cette initiative s’articule autour d’évènements, de festivals, de discussions, de séminaires et a pour but la rédaction contributive d’une Constitution du Web, à l’horizon de 2015.

Une telle initiative me parait tout à fait correspondre à une thérapeutique des usages toxiques des données et de la réputation d’autrui que j’ai pointés. Rédiger une Constitution du Web, qui plus est de manière contributive (reste à voir dans quelle mesure cela aura lieu), c’est doter le web, et donc les internautes, de protections intrinsèques à leur navigation. C’est nous donner des armes juridiques pour suppléer, sinon remplacer, les armes pratiques que nous devons maîtriser pour contrôler nos identités numériques passives, et que nous devrons continuer à maîtriser même si une telle Constitution voit le jour. Car l’appui du juridique ne doit pas devenir la défausse de la responsabilité citoyenne.

2) La voie académique : vers une catégorisation contributive

Par ailleurs, de multiples démarches académiques pourraient voir le jour. C’est plutôt sur ces questions que je travaille personnellement. Je vais vous parler de deux aspects de la question.

D’abord, il faudrait à mon sens repenser l’enseignement de la technologie au secondaire, et plus précisément au collège. A vrai dire, les programmes des classes de technologie sont étonnamment approfondis et intéressants ces dernières années. Je doute qu’ils soient systématiquement mis en application, dans la mesure où je doute que le personnel enseignant soit formé comme il devrait l’être à l’épistémologie du numérique, et aussi à la programmation, mais sur le papier, ces enseignements sont bons. Il leur manquerait sans doute l’approche pratique dont je parlais tout à l’heure, consistant à apprendre aux élèves à protéger leur identité numérique, mais ça n’est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce dont je suis convaincu, c’est que de tels enseignements seraient caducs s’ils n’étaient pas mis en étroite relation avec l’enseignement classique des langues et des sciences et avec un enseignement civique bien différent des classes d’éducation civique se contentant de passer en revue les institutions.

Être citoyen, ça n’est pas seulement savoir dans quel système politique on évolue, c’est aussi savoir en quoi ce système politique peut être critiqué, comment il doit être interprété, et comment il peut être transformé. Ce que l’on devrait enseigner en guise de citoyenneté, ce n’est pas seulement la norme politique, mais bien plutôt la nécessité de la réitération de l’interprétation et du jugement de cette norme et de toute norme, c’est-à-dire ce que j’appelle la déontogenèse.

Une classe d’enseignement citoyen, en somme, devrait être une classe de préparation à l’interprétation et à la pharmacologie. Il ne s’agit pas de revenir à l’époque des cours de morale, il s’agirait plutôt d’apprendre à se situer en critiques permanents.

On devrait former les élèves à la production contributive de leur identité numérique dès cet âge-là. L’enseignement civique, l’enseignement des langues et l’enseignement des sciences devraient ainsi être couplés à l’enseignement numérique : un élève devrait travailler avec le web, avec la bureautique, avec les réseaux sociaux, et avec des technologies de création de contenu, et ce au moins dès le lycée, pour lui apprendre à se montrer actif, comment se montrer actif, pourquoi il peut le faire, et l’inciter à le faire dans toutes ses classes. Bien sûr dans une certaine mesure. Il reste tout à fait important de souligner que l’enseignement secondaire, tout comme l’enseignement primaire, relèvent de l’institution des savoirs constitués. Les élèves de collège n’ont pas à mettre en question les savoirs qu’on leur institue, mais ils peuvent apprendre à mettre en question leurs lectures, leur approche de l’information et notamment celle qui leur est offerte sur le web, par exemple sur Wikipédia, les discussions qu’ils ont avec autrui, etc. Ils peuvent et à mon sens ils doivent apprendre à se préparer à leur citoyenneté. Laquelle se joue d’une part dans ce qu’on appelle encore « la vie active », et qui devrait ne pas se limiter à la prétendue activité de l’emploi, mais comprendre plutôt l’activité contributive et citoyenne. D’autre part, pour ceux d’entre eux qui se lanceront dans des études longues, il s’agira de les préparer à développer un esprit critique sans lequel la recherche n’est pas possible.

Ce qui m’amène à mon second et dernier point. La contribution numérique, l’usage actif du web, la création de contenus et de savoirs, et leur partage, c’est ce que nous appelons à l’Institut de Recherche et d’Innovation la catégorisation contributive.

Or, nous essayons de construire des situations et d’élaborer des dispositifs et des technologies nous permettant d’envisager un renouvellement de l’enseignement universitaire et de la recherche, à travers le principe de la catégorisation contributive.

Nous pensons que la première création de contenu c’est la prise de notes. Tandis que vous m’écoutez parler, vous prenez des notes, soit sur du papier, soit sur un ordinateur, soit avec votre cerveau. Chacun d’entre vous produit des notes différentes, car vous n’entendez pas tous la même chose dans ce que je dis. Certains auront été plus particulièrement touchés par le Quantified Baby, d’autres par les canettes de Coca Cola, d’autres encore par la déontogenèse ou les cookies : vous avez tous des backgrounds et des histoires différentes, vous avez tous des individuations propres. Du coup, vous n’entendez pas dans ce que je dis la même chose que la personne à côté de vous, ni même la même chose que moi. C’est pour cela que Bernard Stiegler répète souvent cette petite phrase « ce que je dis, c’est vous qui le dites » : quand je parle, vous parlez dans ce que je parle, avec vos souvenirs et vos désirs. Vous interprétez.

A partir de cette idée, nous pensons que lorsque des étudiants d’un certain niveau écoutent un professeur, ils développent des interprétations différentes les unes des autres, différentes de celle du professeur, et que ces interprétations ne doivent pas être laissées de côté. La catégorisation contributive, c’est l’idée que les notes des étudiants d’un cours doivent être mises à contribution, enrichir le cours du professeur, entrer en dialogue avec lui, entrer en dialogue les unes avec les autres, afin de créer des groupes d’interprétation : des groupes où les interprétations convergent, et des groupes où les interprétations divergent : parce que de la divergence naît la controverse et que de la controverse naît l’invention.

Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur la question.

J’espère que vous envisagez un peu plus ce que peut être l’identité numérique, qui pour moi vous l’avez compris, est une affaire politique et éthique, mais aussi une affaire épistémologique : il faut savoir comment fonctionnent les outils numériques pour les envisager sans s’embourber dans des préjugés, et il faut savoir comment on envisage le bon fonctionnement de la société pour savoir quelle identité on souhaite pour soi et pour les autres.

Je vous remercie.

A PROPOS D'ARS INDUSTRIALIS EN 2014 :

Depuis plusieurs mois, la principale question sur laquelle s’est penchée l’association, c’est celle de l’automatisation généralisée. Nous entrons dans ce que Bernard Stiegler a appelé une société automatique : cette transformation implique un tsunami économique et social inquiétant :

A la sortie du film “Transcendence”, Stephen Hawking et d’autres personnalités du monde scientifique ont posé publiquement la question de l’IA, en expliquant que le développement de l’intelligence artificielle n’était pas mis en question par l’épistémologie contemporaine, ou pas suffisamment. Si nous en appelons à une épistémologie du numérique, c’est parce qu’en tant qu’il est constitué par des algorithmes et des automates, le numérique met en question ce que Georges Canguilhem appelait “l’incalculabilité de l’humain”.

Bill Gates a dit récemment, dans Business Insider :

“Dans 20 ans, la demande va substantiellement baisser pour de nombreux secteurs de l’emploi. Je ne pense pas que les gens aient intériorisé cet état de fait.”

Pendant ce temps, en Chine l’industrie commence à se robotiser à vitesse grand V. Foxconn, le plus important pourvoyeur d’emplois en Chine, et aussi l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits manufacturés, est ainsi sur le point de remplacer la majeure partie de ses effectifs par des millions de robots, certes coûteux à l’achat mais capables de produire plus vite et donc de maximiser le rendement. Ce qui signifie que même la main d’oeuvre dite “bon marché” devient trop peu rentable aux yeux des industriels : l’automatisation détruit l’emploi. Mais l’emploi, qu’il ne faut pas confondre avec le travail, n’est pas la seule chose menacée par l’automatisation généralisée.

Il y a déjà six ans que Chris Anderson, le rédacteur en chef de Wired, a théorisé et proclamé la fin de la théorie et l’obsolescence de la méthode scientifique, c’est-à-dire l’inutilité des savoirs quand les compétences seules suffisent, dans un monde où les machines peuvent penser pour nous. Par exemple, Anderson explique que chez Google, il n’y a pas de linguiste, de sociologue ou de psychologues, ce qui n’empêche pas, à l’aide d’algorithmes, de calculer et de prévoir les comportements. En gros, “avec suffisamment de données, les nombres parlent d’eux-mêmes”.

On prédit la fin de l’emploi, on promet la fin de la théorie et on va même jusqu’à prétendre à une fin du leadership.

C’est ce qu’essaie de théoriser Antoinette Rouvroy, une chercheuse de Namur, qui parle de gouvernementalité algorithmique. Mais c’est aussi ce que disait Alan Greenspan en 2008. Greenspan, qui est Commandeur de la Légion d’Honneur, se retrouvait alors devant le Congrès Américain et devait expliquer comment, lui qui fut plus longtemps que quiconque Directeur de la Réserve Fédérale des Etats Unis, avait pu laisser survenir la crise des subprimes. A cela, Greenspan répondit qu’il ne pouvait rien y faire, lui qui ne faisait que suivre sans la questionner la science économique libérale, l’idéologie (ses mots) dans laquelle, après-coup, il a trouvé une faille. La théorie automatisée sur laquelle se fonde la stabilité économique, et donc politique, du plus grand pays du monde est une chose que l’on n’a pas questionnée. Les dirigeants de l’économie américaine se révèlent ainsi en mal de marge de manœuvre, eux qui ne font que pousser un bouton sur la machine qu’ils ne comprennent pas. Rien d’étonnant à cette attitude, cependant, dans la mesure où l’ultra-libéralisme qui dirige les Etats Unis depuis la révolution néo-conservatrice des années 80 est fondé sur la prétention à l’absence de leadership, selon la fameuse phrase de Reagan : “Le gouvernement n’est pas la solution, c’est le problème”. Une phrase qui, venant du chef du gouvernement américain, glace le sang. D’autant plus que cette idéologie ultra-libérale, qui prétend n’avoir pas besoin de gouvernance (du marché notamment) par un gouvernement élu (c’est-à-dire qu’elle rejette la démocratie), afin de se dé-responsabiliser, n’en reste pas moins convaincue que les grands dirigeants industriels, financiers et politiques doivent conserver un pouvoir financier, c’est-à-dire politique, mais non-déclaré et non démocratique.

Tout cela appelle et impose un débat public général (national, international, planétaire). Il faut ré-envisager le travail sans le confondre avec l’emploi. Si l’emploi disparait, il faut trouver de nouveaux modèles politico-économiques ne reposant pas sur lui. Si on automatise la pensée, on se retrouve à la merci des failles des automates, qui sont des pharmaka. Si on automatise, ça n’est pas pour se défausser, pour ne plus s’en faire. L’automatisation permet de prendre soin, de faire attention d’une manière différente, “augmentée”. En automatisant des processus, on peut les désautomatiser : c’est ainsi qu’on automatise la conduite automobile pour pouvoir prendre des décisions en tant que conducteur. C’est ainsi qu’on automatise la pratique d’un instrument de musique pour ensuite inventer un style. C’est ainsi qu’on automatise la recherche d’information, avec les moteurs de recherche, pour gagner du temps et s’engager dans une heuristique plus fructueuse et plus rapide.

L’automatisation, en soi, n’est pas un mal, elle est un remède à notre désir d’aller plus loin.Simplement, il faut toujours penser l’automatisation de manière à ce qu’elle ne nous rende pas bêtes. Si l’on automatise l’emploi et que l’on n’entre pas dans un modèle politico-économique différent de celui bâti il y a un siècle par Taylor et Ford, puis Keynes, alors la fin de l’emploi signifiera la fin de l’Occident : sans emploi, personne n’aura plus les moyens de consommer et sans consommation la roue économique ne tournera plus, et les emplois restants disparaîtront à leur tour, et ainsi de suite.

De même, si nous automatisons notre pratique de la langue (comme avec les correcteurs automatiques, sur les ordinateurs, ou l’autocomplétion des requètes, dans les moteurs de recherche), il nous faut en même temps bâtir de nouveaux moyens de faire fleurir la langue, car à terme, si nous ne savons plus comment écrire, ou comment taper un mot dans un moteur de recherche, alors celui-ci deviendra inefficace. En somme il est urgent de produire une pharmacologie de la société automatique.

Nous pensons à Ars Industrialis que cette pharmacologie de la société automatique appelle comme réponse thérapeutique une économie de la contribution. Par là, nous parlons d’une économie non-consumériste, mais pas forcément non-capitaliste.

Nous parlons d’une économie

· Durable

· responsable

· écologique

· d’une écologie environnementale

· d’une écologie énergétique

· d’une écologie de l’esprit

· d’une intelligence partagée

· et surtout d’un travail contributif.

L’économie de la contribution est une économie de la régénération des désirs, c’est-à-dire de l’investissement. Non pas l’investissement des grands investisseurs, mais l’investissement de chacun.

Or, la contribution est déjà une économie. Ou plutôt des économies. Il y a des tas de modèles qui émergent. Les Fablabs, Wikipédia, voilà deux exemples de ces modèles, qui fonctionnent déjà très bien. Mais encore une fois il faut faire une pharmacologie de la contribution parce que Google, Facebook et Amazon, ce sont des industries qui fonctionnent elles aussi sur des modèles contributifs : c’est parce que vous contribuez passivement au fonctionnement des algorithmes que les moteurs de recherche, la recommandation et la publicité peuvent fonctionner. Les économies de la contribution sont certes une réponse à cette transformation du capitalisme qui est en train de se produire et à la société automatique qui en découle, mais toutes ces économies ne sont pas forcément bénéfiques.

Ce qu’il faut imaginer, et ce à quoi nous travaillons activement à Ars Industrialis, ce sont des modèles et des modélisations d’une contribution tournée vers le désir et vers le savoir. C’est pourquoi nous travaillons à proposer un revenu contributif. C’est pourquoi aussi nous pensons que le patron d’un tel revenu devrait être le statut des intermittents du spectacle. Parce que l’intermittence, c’est la condition du désir. On ne peut pas être toujours en acte, disait Aristote. On ne peut pas être toujours productif, on ne peut pas être toujours employé, il faut se réserver un temps de régénération du désir, un temps à soi, ce que les grecs appelaient une “skholè”, durant lequel on peut bâtir des projets et les mener à bien. La réponse à la crise économique ne viendra pas des grands investisseurs mais bien plutôt de l’investissement du grand nombre.

- ggonzalez's blog

- Vous devez vous connecter pour poster des commentaires